中世イングランドの装飾写本の書体、特にチョーサーのエレズミア写本(the Ellesmere MS)の書体を中心に見てゆきます。

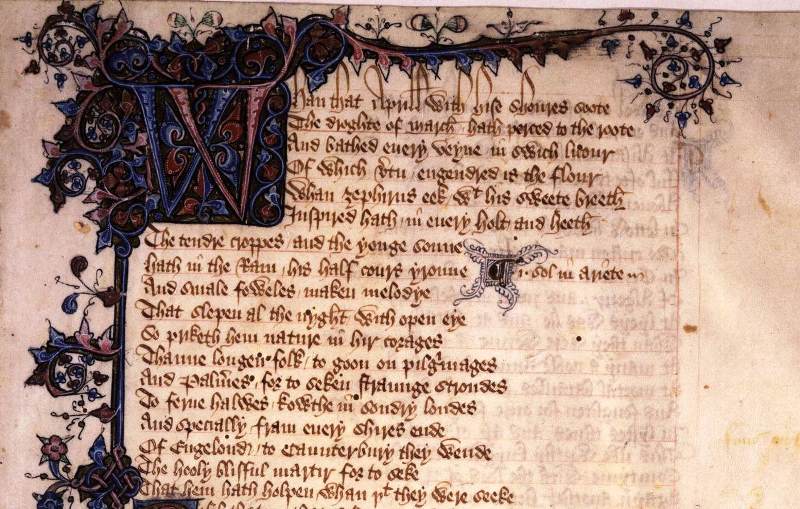

『カンタベリー物語』の「総序」の冒頭の部分です。およそ600年前に制作された写本ですが、装飾の美しさは変わることなく輝いており、見る者を魅了します。テクストの部分はゴールインクであるため、空気に触れる機会が多いページは時間とともに濃い紺色からタンニンの茶色に退色します。ここではテクストそのものが600年という時間の経過を物語っています。

最初の18行をもう少し詳しく見てみましょう。テクストは当時イングランドで使われていた Anglicana formata と呼ばれる書体で書かれています。これは13世紀以降ヨーロッパで一般的に使われていた Gothic littera bastarda をイングランドの写字生が英語の綴りに合うように改良(?)したものであると言われています。

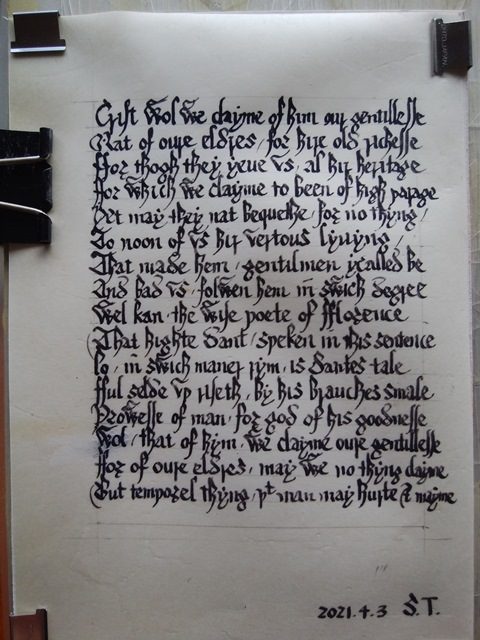

以下の Gothic littera bastarda の書体と上のテクストの書体を比較してみましょう。まずはGothic littera bastarda の書体です。

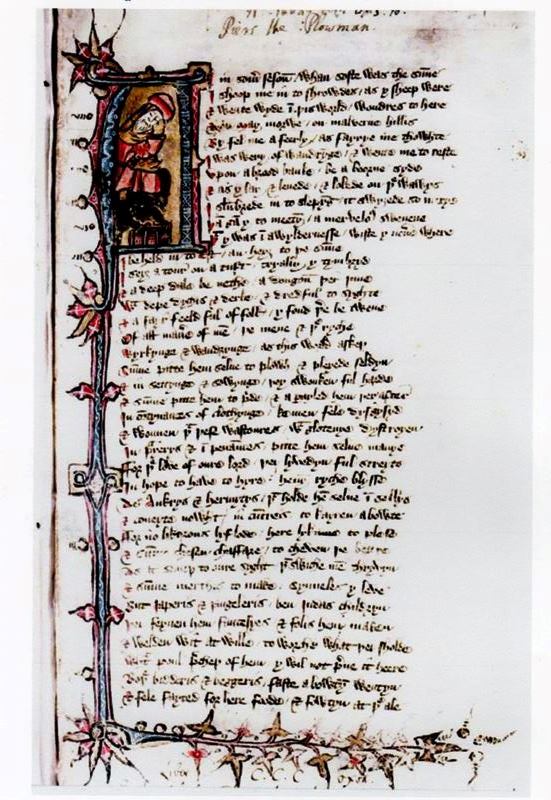

テクスト1行目の最後の4語は with his shoures soote ですが、Anglicana formata は明らかに Gothic littera bastarda を描きやすい形に改めていることが分かると思います。この書体がチョーサーのエレズミア写本で使われていました。チョーサーとほぼ同時代の作家 W.ラングランドの Piers Plowman という作品の写本でもこの Anglicana formata が使われています。

上の18行を現代英語の綴りで転写してみると、写本のテクストには書体だけではなく別の問題も含まれていることが分かります。省略筆記法です。4行目の3番目の語(4/3), 5/4,13/2, 18/6の4つの単語は特殊な書き方がなされています。それぞれ vertu, with, palmeres, that となります。これらの他にも中世の写本にはたくさんの略記法が使われています。ラテン語の慣習を引き継いだ筆記法で、貴重で高価な羊皮紙のスペースを大切に使うための工夫だったのかもしれません。参考までに、Anglicana formata 書体が使われているラングランドの Piers Plowman (農夫ピアズ)の写本の例を載せておきますので、チョーサーのエレズミア写本と書体を比べてみてください。

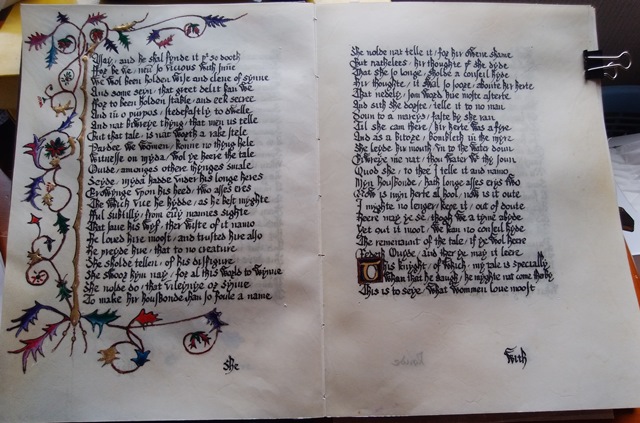

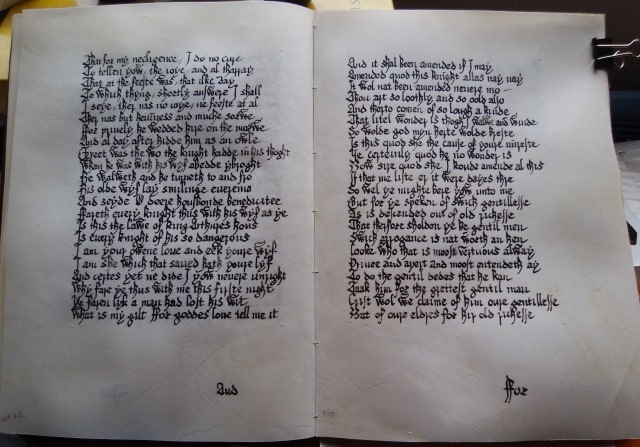

2019年3月以来中断していた写本の制作再開にあたって、本番前の練習を兼ねて書いた零葉の1ページです。参考までに載せておきます。

写本を作る にもどる

Top にもどる